「介護職が豊かに暮らす為には『ストック型の収入』が欠かせない」

過去2回に渡り介護職の副業にまつわる情報をお伝えしてきました。

「【副業】消費税が議論される今こそ、介護・福祉職は自立に向けた副業を考えよう」では介護職に副業が必要な背景について、現実的な危機とともに。

「【副業】介護・福祉職で副業を選ぶなら -選び方と法律・制度-」では介護・福祉職で副業を選ぶ際の収入形態の違いや介護職の特徴、副業の種類と関連法律について、それぞれお話ししました。

そこで今回は介護職が豊かに暮らすために欠かせない、現実的なストック型ビジネス「ブログ」について解説していきます。

この記事を読み終えると

・本業がフロー型ビジネス(的)である介護・福祉職にストック型ビジネスとして「ブログ」が推奨される理由

・ブログを書く能力と介護職の能力の共通点

・介護職のブログジャンル選び

といった内容が理解できますので、ぜひ最後までお読みください。

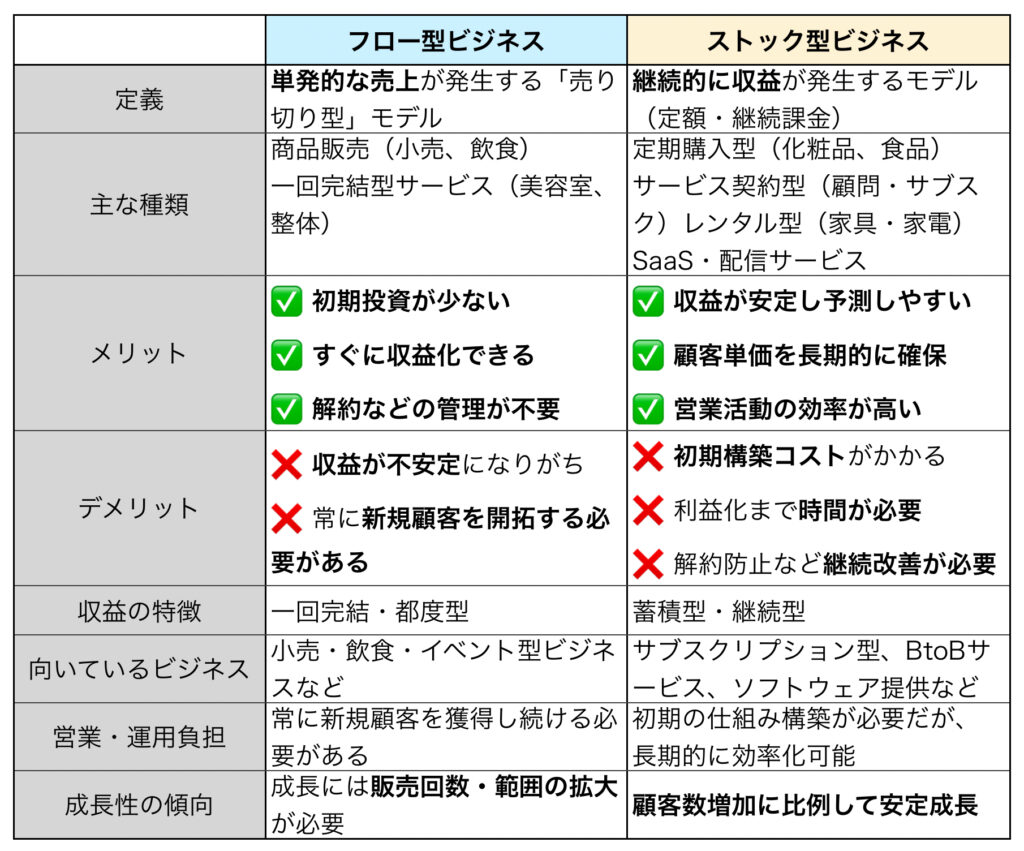

フロー型・ストック型ビジネスのおさらい

介護職がストック型ビジネスにブログが最適解である理由をお話しする前に、ビジネス形態についておさらいをします。

一般に「仕事の成果が貯まらず流れていく仕事」のことを『フロー型』のビジネス、「仕事の成果を貯めて自動化していく仕事」のことを『ストック型』のビジネスといいます。

それぞれの特徴については以下の通りです。

フロー型ビジネスの例としてハンドメイド販売やイラスト・デザイン受注、ライティング代行などがあり、ストック型ビジネスの例にはブログやYouTubeなどの広告収入、デジタルコンテンツ販売や不動産収入などがあります。

日雇い介護サービスや家事代行もフロー型ビジネスと言え、介護・福祉職を含め『被雇用者』も仕事と給料の関係性を見ればフロー型ビジネス的と言えます。

そのため、本業がフロー型ビジネス(的)である介護・福祉職が副業でもフロー型ビジネスを選ぶのは

「働き続けても積み重なるものがない」

という状況となり、都度の収入があっても自分が働けなくなったら収入が途絶えてしまうため、今すぐお金がないと生活していけないような状況でないならストック型ビジネスを視野に入れても良いでしょう。

介護職が選びやすい現実的なストック型ビジネス「ブログ」

介護職が選びやすいストック型ビジネスは、介護職の特徴である

「コミュニケーションを取る」

「生命への責任感を持つ」

「専門知識、技術を修める」

この3点を踏まえ、なおかつ副業全般から考慮すると「ブログ」一択となります。

なぜ数ある副業の中でブログになるか。

以下のポイントが挙げられます。

・介護・福祉職としての、あるいは趣味で培った専門知識を活かし、人々の知りたい情報を提供できる

・文章が苦手な人でもAIによる校正を活用すれば対処できる(※)

・他のストック型ビジネスのハードルが高い

・(他のストック型ビジネスに比べると)初期投資にそれほど費用がかからない

・ブログ運営を通じて新たな知識や人とのつながりが得られる

※ただしAI活用には人による再確認作業が必須。

「いやいや、文章を書くのはハードルが高い」

「自分の書いた文章でお金が稼げるとは思えない」

そのように思われたかもしれませんが、文章が苦手な方でもブログを書き始めて収入を得ている方はいらっしゃいます。

もちろんただ文章を書くだけで収益化できる訳はなく、ブログが収益を生む構造から理解する必要があります。

これは他のストック型ビジネスにも共通して言えることですが、収益を出す為には

①収益構造を理解する

②収益構造を構築し、収益構造に則ったサービスを用意する

③収益構造に顧客が訪れるようにする

④顧客が構築したサービスを利用する

といった流れを踏むことになり、「①収益構造を理解する」を達成する為にはブログ運営について一から学ぶ必要があります。

フロー型のビジネスは、①と②、場合によっては③までをサービス提供側が準備しているものがあり、収益を出しやすい環境にあります。それだけに手数料を取られたり、実績がそのサービス内でしか積み上げられなかったりするように設計してあります。

これがブログの場合

①→インターネットや動画配信サイト、書籍等で解説されているノウハウを学ぶ

②→独自サーバーやアフィリエイトの契約等、先人が実践する収益構造構築の道筋を辿る

③→SEO対策のみならず、SNS等を用いた訪問ルートを作る

④→ブログ記事を読んでもらい、購買行動へとつなげる

といった流れを汲むことになります。

「いやいや、これだけでも大変だ」と思われるかもしれませんが、これでも他のストック型ビジネスと比べれば現実的な手段です。

例えばYouTubeの広告収入は収益化条件を満たすまでの時間・費用・労力がブログの比ではありません。どのジャンルを選び、実際に撮影し、動画を編集して投稿するのか。一つ動画を投稿するだけでも一人で行えるようなサービスの質では見向きもされないでしょう。

デジタルコンテンツ販売にしても、「そもそも販売できるコンテンツが自分にはあるのか」から始まり、仮にあったとしてもそれを資料としてまとめ、販売サイトを選んだ後は宣伝し続けることになります。

こうして全体を見れば、ブログが現実的なストック型ビジネスになることも頷けるかと思います。

ブログを選ぶメリットを整理する

「ブログが現実的なストック型ビジネスなのはわかったが、副業として選ぶにはもっと魅力が欲しい」とあなたは考えたでしょうし、副業をする方の偽らざる本音でしょう。

そこで、「ブログをするメリット」と「介護職がブログを選ぶメリット」について整理していきます。

まず、ブログをするメリットは以下の通りです。

・時間や場所を選ばずに始められる

・未経験でも、誰にでも始められる

・自分の知識を活かせる(本業・趣味問わず)

・初期費用、維持費用があまりかからない

これらのメリットは他の副業では得難いもので、スマホ一つあればブログを書き始めることができます。実際に私もアメーバブログやnoteはスマホだけで書き上げています。

一例として、私の書いたアメーバブログとnoteの記事を一つずつ載せておきます。

どちらもスマホ一つで書き上げたもので、書き方のテンプレートを作ればスルスルと書くことができます。

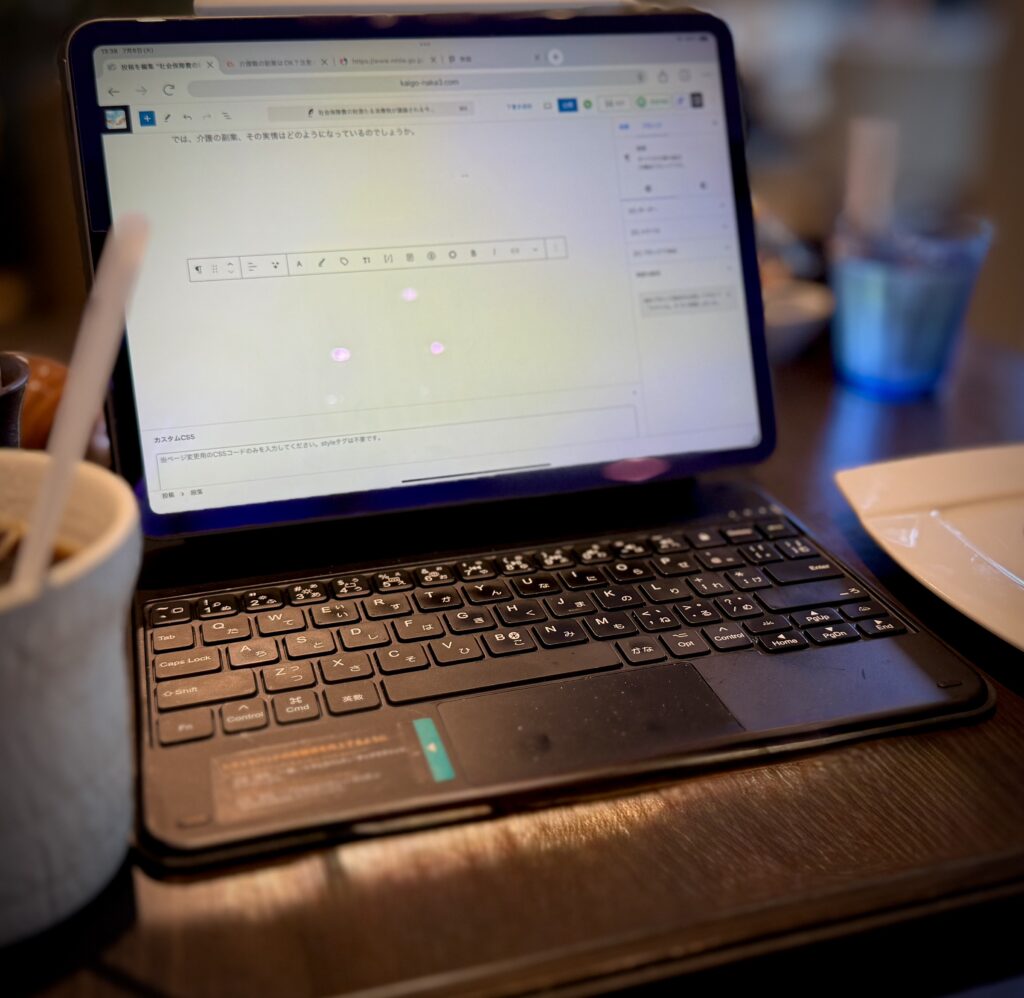

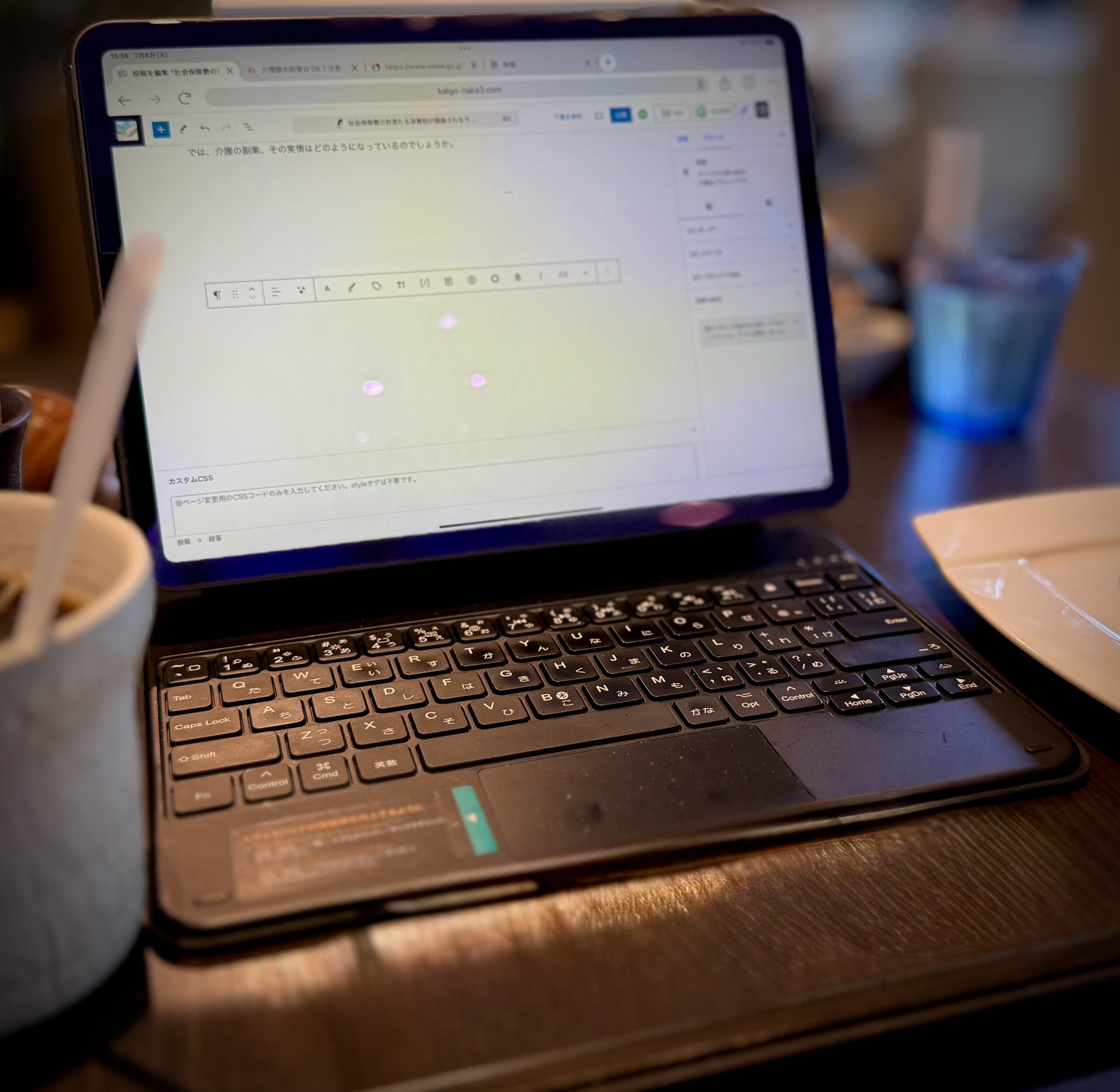

一方でこの介護ブログやヒーリングサロン『明璃-あかり-』のように、独自サーバーを借りて記事を書くような場合はスマホよりもパソコンやタブレットをお勧めします。

なぜなら

①記事を書く際に、スマホのフリック入力では対応しきれない操作を求められる場合がある

②記事作成画面のサイズがスマホの画面サイズでは収まりきらない

③記事作成時の調べものをする時にスマホを活用する

といった理由があるからです。

実際に記事を書いてみるとわかりますが、「入力操作が不十分」「入力画面が小さい」「調べものをする際に一つの機器ではストレスが溜まりやすい」といった問題が出てきます。

場合によっては、それまで書いていた記事が下書き保存されずに数時間の労力が水の泡になることもあり、その時点で心が折れて副業を辞めてしまう可能性まで出てきます。

そうしたリスクを避けるためにも、独自サーバーを借りてブログを書こうとする場合はパソコンかタブレット(どちらもキーボード必須)を用意しましょう。

イメージとしては、以下の画像のような環境となります。

持ち運び可能なノートパソコンあるいはタブレットなら、喫茶店など出先でブログを書き進めることもできるのです。

介護職がブログを選ぶメリット

ブログを選ぶメリットを踏まえた上で、「介護職がブログを選ぶメリット」についてお話しします。

先にお話ししたように、介護職の特徴には「コミュニケーションを取る」「生命への責任感を持つ」「専門知識、技術を修める」があります。

それらの特徴をブログに当てはめると以下のようになります。

「コミュニケーションを取る」→情報を伝える工夫をする

「生命への責任感を持つ」→情報が与える影響を想像し、言葉を選ぶ

「専門知識、技術を修める」→必要な情報を集め、理解し、編集する

これらは介護において利用者と向き合う姿勢です。

利用者の抱える様々な課題を理解すべく日々の言動から情報を収集し、チームや本人への影響を考慮した上で情報共有できるように伝え方を工夫する。

介護業務においてこの基本的な姿勢は日々培われるものであり、そうしてこそ個人の尊重や自立支援が実践されます。仮にそうなっていない場合、その環境では利用者のトラブル(主に暴言・暴力、認知症の重症化など)が頻発し、職員・利用者ともに疲弊して施設として機能しなくなるでしょう。

言い換えれば、ブログが書けるほど情報収集力や他者への想像力、(文章)構成力が備われば、その介護職は介護業務上のトラブルを未然に防ぎ、利用者の思いに対する理解が深まり、トラブルが発生しても原因究明し対策を練れるようになるのです。

その証明とまでは言えませんが、私がこれまで介護で携わらせていただいた方々との思い出は情報収集力や想像力、構成力の支えがあって生まれたものだと感じています。

このように考えると、介護職がブログを選ぶメリットとは

「必要となる能力に共通点があり、成長の相乗効果が見込めるから」

とまとめることができます。

介護職がブログで何を書いたら良いか

介護職がブログを選ぶメリットが成長にあるとわかった上で、「実際に書く内容、そのジャンルは何が良いか」について見ていきましょう。

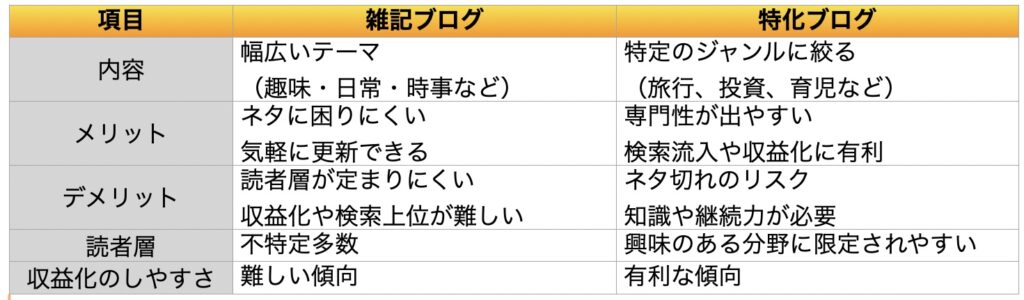

まずブログを考える上では「雑記ブログか特化ブログか」を選ぶことになります。

それぞれにメリット・デメリットがありますが、多くの介護職はすでに『介護の専門知識』を身につけているため、特化ブログが選びやすい環境にいます。

「いやいや、私はまだまだですよ」という方でも、介護現場の空気感を知っているだけでも知らない人には有意義な情報を持っていることになります。もちろん個人が特定できるような情報は守秘義務違反に当たりますし、道徳観・倫理観的に話してはいけない内容を記事に書くことも避けなければなりません。

加えて、前回お話しした時には介護ブログの場合、以下の内容が人気だとお伝えしました。

・在宅ケア・リアル介護日記

・福祉用具、介護テクノロジー

・時事ニュース

これらの内容に介護職としての知識・経験を加えて文章にすると、人々の読みたい情報となって「読まれる記事」になります。ただしその場合にも守秘義務を固く守り、個人が特定されるような表現は避けることが必須です。

また福祉用具や介護テクノロジーに関してはそれぞれ専門の資格を持っていると、記事内容の信憑性が高まります。

福祉用具で言えば福祉用具専門相談員、介護テクノロジーで言えばスマート介護士といった具合に、その分野における専門知識を持つ証明として資格を機能させると、記事を読む人も安心してその内容を受け入れることができるのです。

参考までに私の場合、介護系の資格は

「介護福祉士」「介護支援専門員(更新停止中)」「相談支援専門員(更新停止中)」「福祉用具専門相談員」「福祉住環境コーディネーター2級」「スマート介護士EXPERT」「介護リハビリセラピスト」

を所持しており、介護にまつわる多岐の情報について専門的知識を持つことが資格によって証明されています。

「いやいや、そんなに介護資格は持っていない」という方であれば、資格取得までの日常をブログに書くことで同じ資格を目指す人々の励みとなります。そこからコメントでやり取りをして親しくなれる場合もありますから、むしろまだ資格を取得していない方こそ勉強も兼ねてブログを始めた方が良いと言えます。

あるいは介護以外のジャンルを選んでみるのも良い選択です。

というのも、介護職は業務の性質上幅広い知識を求められます。医療・看護分野のみならず、心理学や近代日本史も一般的な書籍で学べる範囲の内容を押さえておくと、利用者への理解がより深まります。

「さすがに他分野の勉強はハードルが高い」と感じられるのなら、自分の好きなものをジャンルとして選ぶのも一つの手です。その分野のプロと呼ばれるところまで学び、その過程をブログとして書き続けていくと良いでしょう。

【まとめ】介護職の副業は福祉実践の一つであり、その副業にはブログが相応しい

今回は介護職が豊かに暮らすために欠かせない、現実的なストック型ビジネス「ブログ」について解説しました。

今回の内容をまとめると以下のようになります。

・本業がフロー型ビジネス(的)である介護・福祉職が副業でもフロー型ビジネスを選ぶのは「働き続けても積み重なるものがない」ため、介護職の特徴を活かしたストック型ビジネスとして「ブログ」が推奨される

・ブログが書けるほど情報収集力や他者への想像力、(文章)構成力が備われば、その介護職は介護業務上のトラブルを未然に防ぎ、利用者の思いに対する理解が深まり、トラブルが発生しても原因究明し対策を練れるようになるため、介護職のブログ運営は本業の成長にもつながる

・ブログ選択として「雑記ブログ」「特化ブログ」の性質を押さえた上で、本業の知見を活かした介護ブログ、本業のステップアップを見据えた他分野の勉強記録、自分が好きなものを極めるまでの成長記録等が挙げられる

ここまでの話はブログを始めるまでの下準備であり、実際にブログを始めるには

・ブログを書く場所(プラットフォーム選び)

・ブログの書き方(ライティングの基礎)

・ブログの稼ぎ方(広告収入の仕組みと種類)

といった内容をブログ開始前に押さえておくことになります。

介護・福祉職は社会にとって生命の価値を保証する大切な役割を担います。

しかしその担い手の給料が決して高いとは言えず、平均年収差で煽られて増税を促す『介護職の賃上げ』へと加担させられる様は介護・福祉職の品位を貶めるばかりか、国への依存度を高めて尊厳すら損なわれかねません。

「そのあり方に介護・福祉職の自立や尊厳はあるのか」

そう自問した時、まずはお金の面から職の自立と尊厳を取り戻し、その姿勢を利用者や同僚、後輩に見せることで相互的に「個人の尊重」「自立」を実践する流れを生み出すこと。

「人のしあわせ、ゆたかさ」を意味する福祉の「人」の対象は利用者のみならず『社会に生きる全ての人』であると、介護・福祉職自身の行動で示すこと。

そうした観点から介護職の副業を捉えるとき、「介護職の副業は福祉実践の一つだ」と言えます。

それでも「いきなりブログを始めるのは大変だ」と思ったら

「いきなりブログを始めるのは大変だ」と感じる方は、自分が好きな本を紹介することでポイントを貯められる『ブクスタ!』から始めてみるのも良いでしょう。

こちらは本の感想を投稿したり、記事を読んだり、おすすめの本をリストアップすることでポイントがもらえるため、誰でも気軽に始められます。

ブログの前に『ブクスタ!』を始めるメリットは

①本の感想を書くことで、本の要点をまとめる力が身につく

②記事を読むことで、文章の書き方の参考となる

③リストアップを作ることで、ブログ記事作成の練習となる

といったもので、本を読んで学習した知識を収入(ポイント)に換えながらブログの練習ができます。

このポイントは1ポイント1円換算で1000ポイントから指定した口座に振込申請することができるため、「本で学習して、内容をまとめて投稿し、ポイントをもらう」循環が生まれます。

この循環が「よし、次の本を読もう!」という学習意欲につながり、読む本が増え、ブクスタ!での投稿数が増えるほど知識と文章力が備わっていきます。

そうして実力がついてきたところでブログを始めていけば、何もわからなかった状態から始めるよりも不安なく、効率的にブログを運営できます。

「ブログを始める前に準備をしっかりしたい!」

「勉強しながらポイントが貯められるのが楽しそう!」

「これなら私にもできそう!」

そう思ったら、まずはブクスタ!の新規登録から始めてみても良いでしょう。

ブクスタ!はこちらから

「どの本から読んだら良いかわからない」という方に向けたブログの本がこちら

介護ブログの他にもさまざまな情報発信をしています。

あなたにとって何かしらの氣付きがあるかもしれませんので、定期的にのぞいてみてください。

コメント