前回は介護・福祉職が「副業をすべき理由」について解説しました。

こちらでは「消費税が議論される今こそ、介護・福祉職は自立に向けた副業を考えよう」をテーマに

・介護・福祉職の財源となる社会保障費及び消費税の現状

・副業全般の情報

・介護職の副業にまつわる統計データ

・介護職に人気な副業ランキング

等についてお伝えし、副業を行う上で前提となる情報を整理しました。

そこで今回は介護、福祉職の副業をさらに深掘りし、副業の選び方についてまとめました。

今回の記事を読むことによって

・フロー型ビジネスとストック型ビジネス

・介護職の特徴

・副業選びに必要な自己診断、自己分析

・副業の種類と副業選びで必要となる法律・制度

について知ることができます。

また今回の記事は前回の記事を読んだ前提でお話ししますので、まだ読まれていない方は先に上の記事をお読みください。

それでは、ぜひ最後までご覧ください。

副業で得られる収入の違いを押さえる

一言で「副業」といっても多種多様で、思いついたものや手当たり次第に始めたところで

「思っていたより収入が少ない」

「身体がついていかない」

といった問題を抱えることになります。

こうした問題を避けるため、副業を考える上で最初に押さえておきたいのは「収入の違い」です。

一般に介護・福祉職はサービス提供に対して報酬が支払われ、その一部を給料として受け取っています。1ヶ月に働いた分は1ヶ月の給料として支払われ、次の1ヶ月分はまた一から働いて稼ぐことになります。

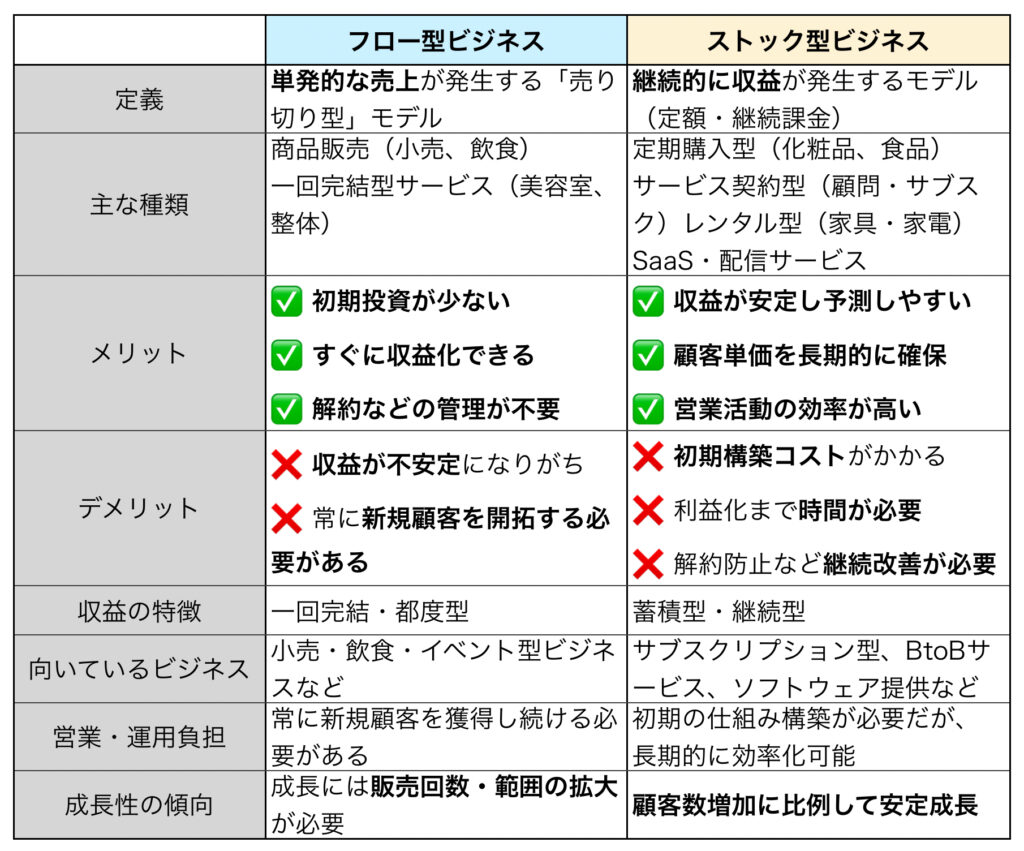

この「仕事の成果が貯まらず流れていく仕事」のことを『フロー型』のビジネスといいます。

一方で、ブログやYouTubeなどの広告収入、デジタルコンテンツ販売や不動産収入などの「仕事の成果を貯めて自動化していく仕事」のことを『ストック型』のビジネスといいます。

そしてあなたがどのような副業をするかを選ぶ時には、その仕事が「フロー型」か「ストック型」かを知ることが重要になります。

フロー型ビジネスとストック型ビジネス

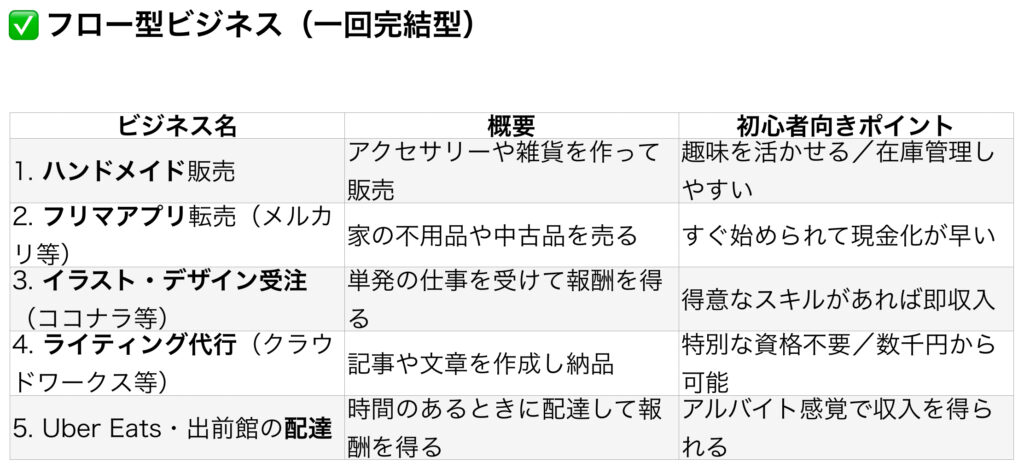

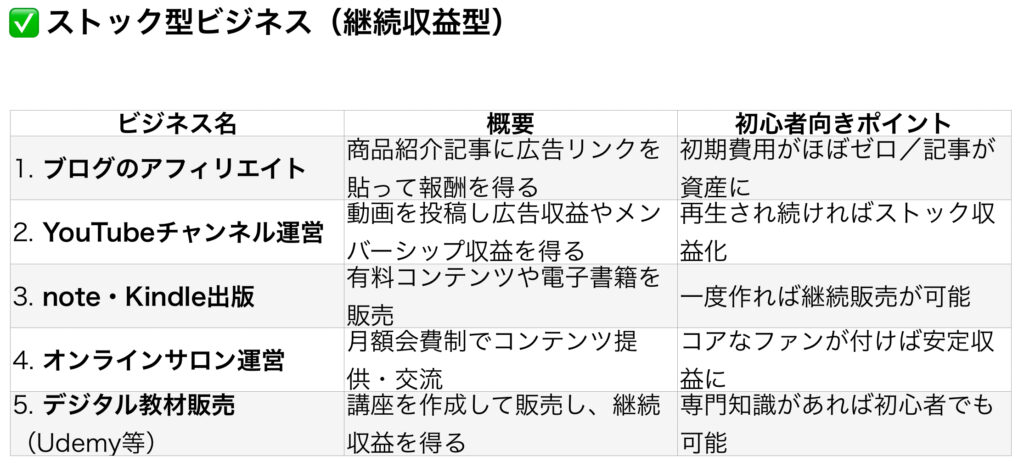

一般的なフロー型ビジネスとストック型ビジネスの例は以下の通りです。

上の一覧から「働き方と収入の入り方の違い」を簡単にまとめると

【フロー型】

・すぐに出来て収益も得やすいが働き続ける必要があり、収益は伸び悩む

→「まずはお金が欲しい!」という人向き

【ストック型】

・収益が出るまでの時間と労力が必要だが、一度収益化できると安定した収入が入り、その収益率を伸ばすことも可能

→「将来のことを考えて自分の収入源を作りたい!」という人向き

と分けることができます。

どちらを選ぶかは自分の置かれた環境次第ですが、働き方と収入の入り方の違いを押さえておけば自分が望む副業の形も見えてきます。

また、どちらの働き方も「ずっとそれを選び続けなければならない」訳ではありません。

(ただし解約等必要なものはその期間内は続けることとなります)

人によっては「ストック型ビジネスを行うための初期コスト分をフロー型ビジネスで貯める」という選択肢もあるでしょう。

大切なのは「一つの働き方に囚われない」という発想を持つこと。

「私たちには労働の自由がある」と氣付くことに副業の本質的な意義があります。

介護職の特徴を理解する

次に介護職の副業を考える上で重要となる「介護職の特徴」について解説します。

レバウェル介護によれば、介護に向いている人の特徴には

①人と関わるのが好きな人

②相手への気配りができる人

③コミュニケーション能力が高い人

④高齢者に丁寧な対応ができる人

⑤明るくて元気な人

⑥身体が健康で体力に自信がある人

⑦介護の知識やスキルを勉強することに興味がある人

⑧責任感がある人

⑨オンオフの切り替えが上手な人

⑩夜勤や土日祝に仕事することに抵抗がない人

といったものが挙げられています。

詳しくはこちら

これらをまとめると「対人スキル」と「社会性」「学習欲」と言え、

・コミュニケーションを取る

・生命への責任感を持つ

・専門知識、技術を修める

といった分野の仕事を選ぶと、本業である介護・福祉の特徴を活かしやすいと言えます。

自己分析も忘れずに 〜介護職の特徴に合わなかった場合も含む〜

「介護職の特徴はわかったけれど、自分にはそうした特徴がない」と思われた方もいるかもしれません。特に介護・福祉の仕事を始めて数年では、先にあげた介護職の特徴が程遠く感じられることでしょう。

そういった方も含め、自己分析を行うことをおすすめします。

自分がどういう性格で、どのような得意・不得意があるのか。

あるいはこれまでの人生を振り返って夢中になれたことは何だったか。

そうした内省から得られる情報に基づいて「自分の特徴」を探し出して見ると良いでしょう。

自己分析では、まずはインターネットで検索できる無料診断から「ざっくりとした傾向」を掴んで見ましょう。

診断結果によって自分自身が『見える化』されることで、感覚的に捉えていた自分の特徴がより確実なものへと変わっていきます。

・自己診断ツール|職業情報提供サイト(job tag)

・エニアグラム診断|日本エニアグラム学会

・エムグラム診断|株式会社mgram

注意点は「診断結果は絶対ではなく、自分を理解するためのツール以外の何ものでもない」という点です。診断結果を鵜呑みにするのではなく、診断結果を参考にして自己理解を深めることに自己分析の意味があるのです。

よく見受けられるのは「(診断結果がこうだったから)私はこういう人だ」と、診断結果に自分を合わせようとするケース。

これだと「一回の診断に自分の一生を擦り合わせる」こととなってしまい、ずっと他人からの評価で生きることとなってしまいます。

それでは何のために自分を理解しようと診断を受けたのか。

自分で稼ぐことを目的に副業を考え、その適性を測るために自己分析を始めたのに、診断結果に依存的になってしまっては元も子もありません。

このような事態を避けるためにも、自分の手を動かす「メモの魔力」の自己分析を合わせて行うことをお勧めします。

何故ならメモの魔力の付録にある「自己分析1000問」を全て行うのはかなり苦労しますが、やった分だけ「自分は確かにこうして生きてきたのだ」という確信を得られるからです。

人生の折々で「自分がどのような判断をしてきたか」という自分らしさの記録がメモという物理媒体に残るため、その積み重ねが自分の特性を浮き彫りにしていきます。

またメモを積み重ねるうちに「子どもの頃の夢」や「あの時やりたかったこと」を思い出すこともあるでしょう。それらは現代において、自身の成長やテクノロジー等の発展によって『実現コスト』が抑えられて叶いやすくなっているかもしれません。

そうした発見も得られやすい特徴があるため、一度メモの魔力による自己分析を検討してみることをお勧めします。

詳しくはこちら

このように自己診断ツールによる外的評価と、メモの魔力の自己分析による内的評価を掛け合わせて「自分が望む姿」を明らかにすること。

介護職の特徴と一致する部分がある方はそちらも掛け合わせることで、実際に自分が取り組む副業の傾向が定まってくるのです。

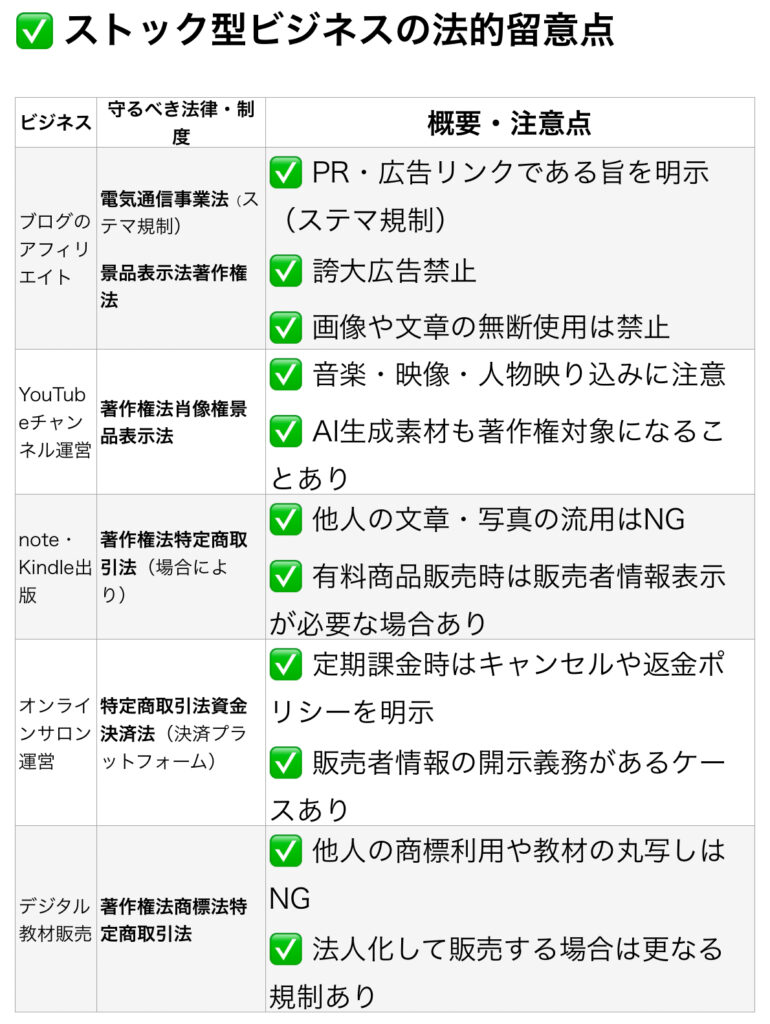

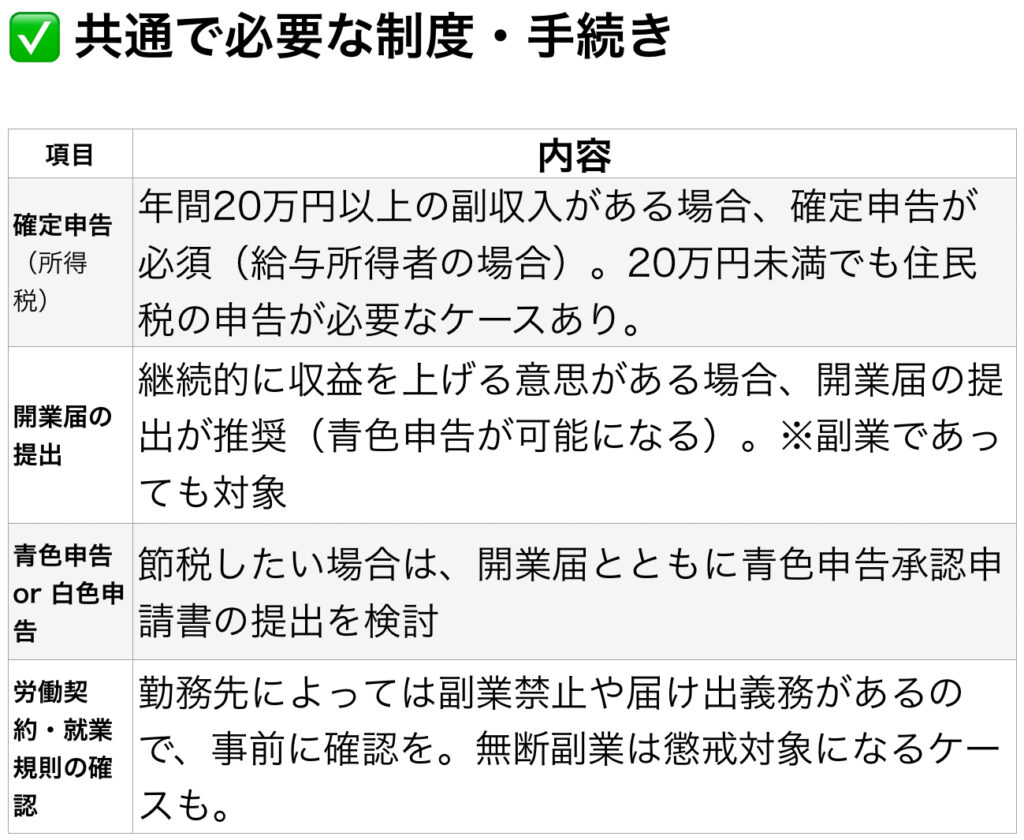

副業の種類と知るべき法律・制度について

ここまでの内容をまとめると

・副業による収入には、即金性はあるが都度働く必要のある『フロー型』と、時間はかかるが収益が自動化をする『ストック型』がある。

・介護職の特徴と自分の特徴を理解することで、選ぶ副業の種類を押さえられる

といったものになり、ここから一般的に言われる副業の種類と自分の特徴を掛け合わせて自分に合う副業を選んでいきます。

主な副業の種類は以下の通りです。

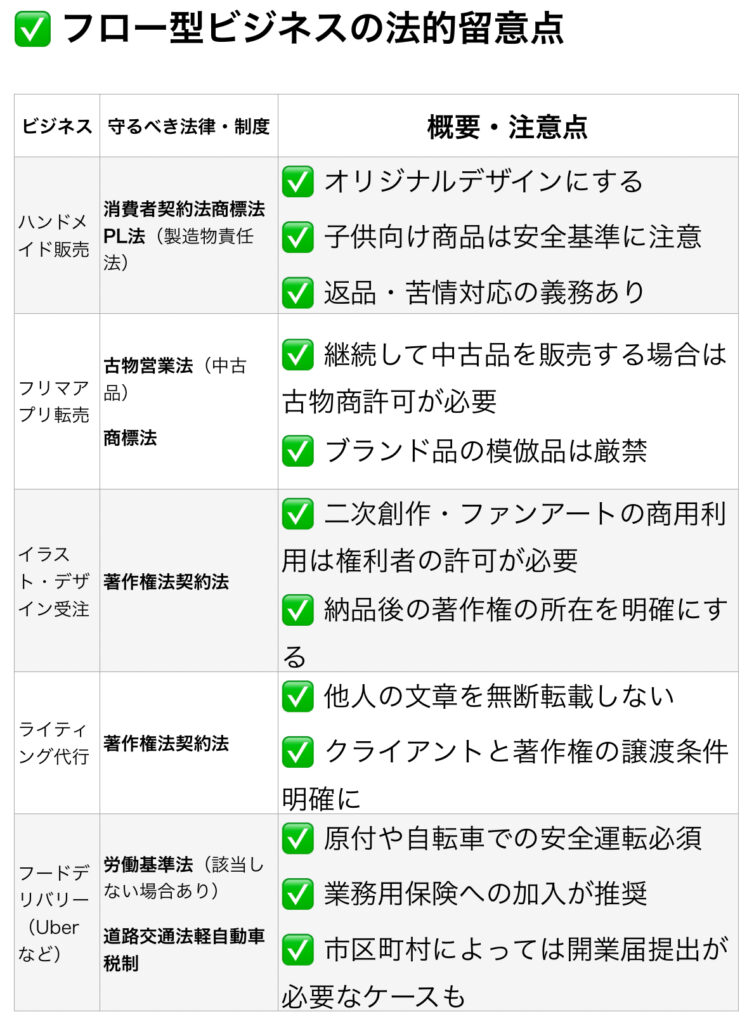

ここで紹介したものは一例で、それぞれに留意点があります。

このように副業ではそれに伴う法律や制度の理解が必須となり、それぞれ取り組む前に一通り調べておく必要があります。

そのどれもが「知らなかった」では済まされないものである一方で、始めに理解しておけば自分の仕事を守ってくれるものでもあります。

この準備段階での勉強で折れずに準備した先に「自分で稼ぐ」という未知の体験が待ち受けているのです。

介護職でストック型の副業を選ぶなら

介護職の特徴と自己診断、自己分析を踏まえて自分に合った副業を選ぶことになります。

前回介護職の副業ベスト5でお伝えした副業は、どれも「フロー型」のビジネスモデルです。

これらはアルバイト・パート契約やサービス登録を行うことで一定の仕事が与えられ、その報酬をもらう形であり、「ひとまずお金が欲しい!」という方向けでした。

では、仮に介護職の特徴を活かしたストック型の副業を考えるならどうなるでしょうか?

先に介護職の特徴として「コミュニケーションを取る」「生命への責任感を持つ」「専門知識、技術を修める」を挙げましたが、これらの特徴が活かせるストック型の副業とは何でしょうか。

一つ例を挙げるなら『介護ブログ』があります。

本業の介護で培った知識・技術等をブログ記事にまとめて広告収入を得る方法があります。

コメントを募集しブログ閲覧者とコミュニケーションと取ることで「介護の情報で何を知りたいか」を把握し、その記事を書くことでさらに関係を深くし、情報の密度を高めていけます。

介護ブログの内容としては、2025年7月現在では以下のものが人気です。

・在宅ケア・リアル介護日記

・福祉用具、介護テクノロジー

・時事ニュース

また介護ブログを書く場合、利用者の個人情報や施設の内部情報等、業務上で知り得た情報に対する守秘義務の徹底が欠かせません。

「うっかり載せてしまった」では済まされない場合がありますから、上で紹介した法的留意点や制度を熟知した上で取り組みましょう。

まとめ 〜副業選びが終わったら〜

今回は実際に副業を行うにあたっての「副業選び」と「法律・制度」についてお話ししました。

全体をまとめると以下のようになります。

・副業による収入には、即金性はあるが都度働く必要のある『フロー型』と、時間はかかるが収益が自動化をする『ストック型』がある。

・介護職の特徴と自分の特徴を理解することで、選ぶ副業の種類を押さえられる

・選んだ副業の種類で守るべき法律、共通で必要な制度や手続きがある

こうした手順を知ることで

「いやいや、こんなのやってられないよ」

「これだったら本業で稼げるようにしてほしい」

といった思いが頭をよぎったかもしれません。

しかし介護・福祉職の給料はその財源が税金であり、報酬が制度で定められている以上、「介護・福祉で稼ぐ」は施設経営者になるか大手企業の介護事業の従業員になるくらいしか手段はありません。

そしてそれ自体が「狭き門」であり、副業を始めるよりも困難な道のりであることは言うまでもないでしょう。

その点で「1円を稼ぐ」という行為がいかに大変かを知るのも副業の醍醐味であり、

・出勤するだけで仕事がある

・仕事に対する責任を分け合ってもらえる

・与えられた仕事を実行するだけで給料がもらえる

・仕事は需要過多で、財源は国が保障している

という「介護の仕事」がいかにありがたい環境かを知るきっかけにもつながります。

このことが実感としてわかるだけでも副業に挑む価値はありますし、副業への理解を通じて改めて本業への意欲が増すこともあるでしょう。

「職としての自立」を目指そう

このように介護職にとっての副業とは単に月収を上げるだけでなく、「職としての自立」を促す意味合いがあります。

副業選びを通じて、介護職の特徴や自己診断、自己分析によって『介護職としての自分』を理解した今なら、

・副業で頑張るよりも本業に精を出して、仕事の満足度を上げたい

・副業を頑張って収入を増やし、人生の幅を広げたい

そのどちらも選べる状況にあると氣付けます。

法律や制度、就業規則や労働環境が許すかぎり「どう働くか」はあなたの自由であって、

「介護の仕事をしているから収入が少ない」

「収入が少ないから私たちの仕事は認められていない」

「私たちの仕事がきちんと認められていれば給料はもっと高いはずだ」

「国は私たちの給料をもっと上げるべきだ」

といった思考の狭窄に陥ることなく、誰かに与えられた情報に操られることなく、自分の目標に向かって1日を大切に生きることができるのです。

介護ブログの他にもさまざまな情報発信をしています。

あなたにとって何かしらの氣付きがあるかもしれませんので、定期的にのぞいてみてください。

コメント